Красавица Победа

Автор фотографий Екатерина Волобуева

Автор фотографий Антон Глухоедов

Автор фотографий Екатерина Волобуева

Автор фотографий Антон Глухоедов

Красота вне времени

В Картинной галерее Чаунского краеведческого музея начала работать выставка «Красота вне времени». В основе выставки коллекция «Русские красавицы» из собрания Российского этнографического музея». «Музей старины» Наталии Леонидовны Шабельской – ярчайшее явление в истории российского собирательства. В музее, расположенном в Москве на углу Садовой и Бронной в собственном доме владелицы, насчитывалось около четырех тысяч предметов. Среди них уникальная коллекция русских народных костюмов из губерний Европейской России. В 1890-е гг. коллекция «Музея старины» неоднократно демонстрировалась в России и за границей. На Всемирной выставке в Париже в 1900 г. коллекция Н.Л. Шабельской была удостоена бронзовой медали. В состав коллекции Н.Л. Шабельской входят фотографии 1890-х годов, на которых запечатлены ее дочери – Наталья Петровна и Варвара Петровна, а также работницы ее вышивальных мастерских в костюмах из собрания русской старины. На выставке представлены удивительные фотографии не только русских красавиц 19 века, но и изображения русских костюмов, а также изображения элементов русского костюма. Для того, чтобы подчеркнуть, что красота – это понятие вневременное, на выставке представлены современные украшения, предметы декоративно-прикладного искусства, а также театральные костюмы. В режиме нон-стоп выставку сопровождает видеоряд из Российского этнографического музея с экскурсией куратора проекта Елены Мадлевской. Приходите, и Вы убедитесь – красота спасает мир!

В последние годы, в результате ежегодных палеонтологических экспедиций, начинается новая эпоха в исследовании древней флоры и фауны на Чукотке. За последние 15 лет, учеными сделано несколько важных научных открытий и собраны богатые коллекции. Образцы, представленные на выставке «Из глубины веков», выставляются впервые и демонстрируют былое богатство флоры и фауны Чукотки. Отпечатки растений были собраны палеоботаником Александром Грабовским (Ботанический институт Российской академии наук) в 2022 году из верхнемеловых-палеоценовых отложений в районе южной части Золотого хребта и залива Онемен (Южная Чукотка). Образцы ископаемых моллюсков происходят из миоценовых отложений северо-западной части Золотого хребта и северной части Анадырского лимана.

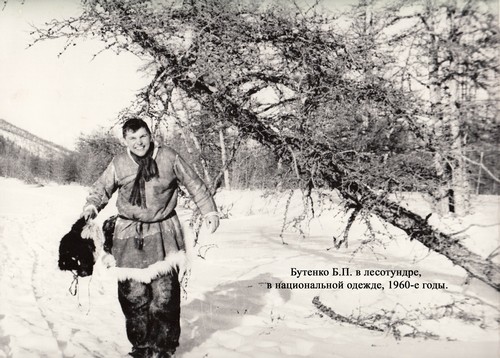

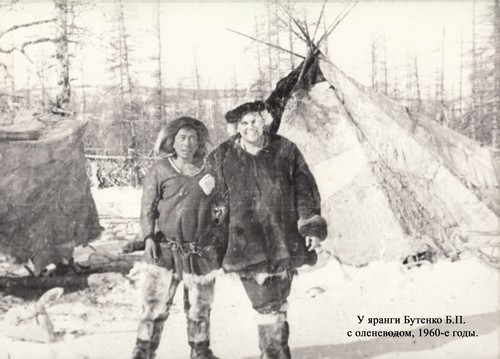

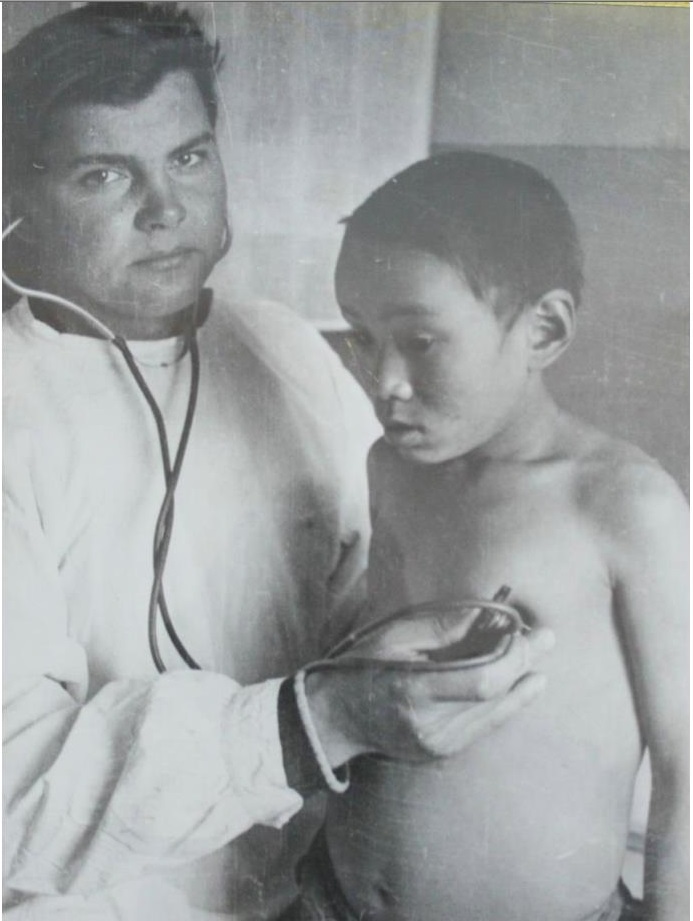

Выставочный проект Чаунского краеведческого музея к юбилею города Певек.

«От тайн горы Пээкиӈэй к настоящему сегодня. 55 лет преобразований»

2022 год – год юбилеев, 55 лет городу. Конечно же, к таким датам надо подготовить соответствующий подарок. Наш подарок городу – цикл выставок из собрания Чаунского краеведческого музея.

Певек получил статус города в 1967 году, но его история начинается раньше, поэтому наш проект уходит в первые десятилетия – когда Певек только стал упоминаться в исторических источниках. В течение всего 2022 года мы будем предлагать для просмотра фотографии из собрания музея, начиная с 30-х годов. Фотографии будут представлены исключительно в оригиналах. Смена экспозиции будет происходить ежемесячно, для того, чтобы весь юбилейный год был наполнен исторической информацией об истории Певека.

Временная выставка предметов декоративно-прикладного искусства и предметов быта и этнографии

Швец-Шуст Валерия Юрьевна

Христофорова Валентина Сергеевна

Чукотский автономный округ

Люди особой формации

На земле Северстроя слабый не жил.

Слабый исчезал в лучший мир или

лучшую местность быстро и незаметно.

Кто оставался, тот был заведомо сильным.

О.Куваев «Территория»

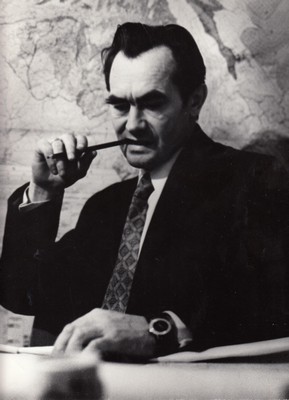

Чаунский район с центром в Певеке, после своего создания в 30-е годы, сразу стал центром геологических изысканий. Один из первых геологов, побывавших здесь был Сергей Обручев. «Геология – это наука, которая исследует последовательные изменения, которые произошли в органическом и неорганическом царствах природы; она исследует причины этих изменений и влияние, которое они оказывают на видоизменение поверхности и внешнего строения нашей планеты» – это определение науки, именуемой геология. У геологии множество родственных или вспомогательных научных дисциплин. Но, помимо того, что наука эта очень важная, она еще и очень интересная, а когда-то, в далеком прошлом, эта наука была очень привлекательной для молодежи. Настолько привлекательной, что конкурсы в высшие учебные заведения, которые готовили специалистов – геологов, были очень высоки. Да и специалисты выходили из этих университетов такие, что в любом городе, где были геологи, они считались элитой. «…открыватели Колымы и Чукотки были люди особой формации…» – писал Олег Куваев в знаменитой «Территории». Это в полной мере относится к герою нашего исследования – Ларионову Якоу Севастьяновичу.

Год 1952. В Певек, тогда рабочий поселок, прибывает молодой специалист, выпускник латвийского государственного университета Яков Севостьянович, и сразу же получает первое задание – возглавить геологическую партию и отправиться в маршрут. Небольшое уточнение – в партии было около трехсот человек работников, но из них всего двое – обычные люди – он и завхоз, а все остальные – бывшие заключенные… Причем, разные – и уголовные и политические.

Перед прибытием в Певек, молодой специалист отказался от распределения в Московский геологический трест, он стремился именно сюда, где кипела жизнь, где был простор для полета геологической мысли, где ждали неизведанные маршруты. И вот суровая реальность – бывшие з\к, жизнь в бараках.

В 1953 году приехала молодая жена – учительница. Сегодня трудно представить даже то, как сюда добирались люди – не ехали, а именно добирались – поезд, пароход, потом снова пароход, и, только если повезет, самолет – маленький ЛИ – 2, посадка на аэродроме, поездка на перекладных в Певек, и комната в бараке, а в коридоре дневальный, который если не затопит печь, то и тепла в этом бараке не будет. Вот такие условия ждали здесь тех, кто ехал осваивать месторождения полезных ископаемых, строить экономику Советского Союза.

Ларионовы прожили здесь, в Певеке до 1987 года. «И потом, когда родители в 1987 году уехали на «материк» насовсем, по прошествии многих лет, в мечтах всегда возвращались обратно, в Певек, это был их родной дом, а это память, радость встреч, знакомств, замечательных друзей и грусть воспоминаний» – так говорит Владимир Ларионов о своих родителях. И в этих воспоминаниях – только хорошее.

Но, возвращаемся к биографии Ларионова Я.С. Сначала он попал в Магадан, в Магадане дали распределение в Чаунское РайГРУ (Певек), он сюда приехал и приступил к работе. В это время, Чемоданов Н.И. был главным инженером. Главным геологом был Швец-Шуст Ф.М., а начальником экспедиции был Рождественский И.Е., впоследствии Герой Социалистического Труда – это звание было присвоено ему за урановые рудники, если Чемоданов Н.И. занимался, в основном, золотом, за что, собственно, был представлен к разнообразным наградам – Сталинская, Государственная и Ленинская премии, а у Рождественского И.Е. главным направлением был уран. Швец-Шуст Ф.М. к тому времени тоже был удостоен государственных наград – медаль «За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и Орден ,Трудового Красного Знамени. Вот в таком окружении оказался молодой специалист Яков Ларионов. Но хочется отметить, что знаменитый уже тогда Чемоданов Н.И., был старше нашего героя всего на 11 лет, а уже лауреат Сталинской премии, которую получил в 38. Это было время, когда люди становились зрелыми специалистами очень быстро – было много работы, и люди делали эту работу, делали качественно – ходили в маршруты, открывали месторождения. В 1957 -м – 58 Ларионов становится главным геологом, ему на этот момент было 29 лет, т.е. когда будущий писатель Олег Куваев приехал в Певек, Ларионов был главным геологом. Главный геолог – это большая величина в иерархии геологического предприятия. Конечно же, старшие товарищи в лице Н.И. Чемоданова всячески поддерживали Я.С. В 62 -63 году Ларионов уже перешел на другую работу – он стал заниматься прогнозированием месторождений, т.е. он стал работать на дальнейшее будущее – и эти прогнозы позднее мы в какой-то степени получили. Практически, все золотые россыпи, да и оловянные тоже – это заслуга Я.С. Ларионова. Он занимался прогнозированием, всеми расчетами, выявлением россыпей. Расчеты – это местоположение, конфигурация россыпи. Сегодня в Певеке живут люди, которые работали с Ларионовым и могут охарактеризовать его профессиональные качества так– он был гениальным, но так сложилось исторически – эти не «выставляются» напоказ. И еще не раз мы прочитаем и услышим о том, что одно из главных его человеческих качеств – это его отношение к работе, чувство ответственности и скромность, нежелание «выставляться». При этом – диплом № 1765 «За открытие месторождения россыпного золота р. Гремучий РСФСР» и нагрудный знак «Первооткрыватель месторождения» - позже там работал прииск имени XXII съезда КПСС (Бараниха), месторождение угля - очень долго ждали подтверждения значимости объекта, и Ларионов Я.С. назвал его Долгожданным, Западно-Полянское месторождение ртути, ртутное месторождение Пламенное. Почти везде, где когда-то пролегали маршруты Ларионова, выросли поселки и горно-добывающие предприятия – Ленинградский, Полярный, на некоторых до сих пор работают старательские артели. Валютный цех продолжает давать металл стране. Еще у Якова Севостьяновича была уникальная память, как говорят - «ходячая энциклопедия», к нему все обращались, и главное, он помнил все от начала до конца. Удивительно, но все, кто с ним когда - либо был знаком, считали, что это человек уникальный. Уникальный и по человеческим качествам, очень добрый и порядочный человек, интеллигентный, добрый и плюс очень талантливый, обладающий огромными знаниями. В 1989 году Ларионов еще раз побывал в Певеке – на 50-летие Чаунской экспедиции, больше он здесь не был. Но нашел себе занятие и в Латвии – еще лет двадцать он работал на экологическом предприятии, и там тоже о нем очень тепло отзывались. В музейном собрании материалов о Ларионове не очень много, но они очень интересны – характеризуют человека как разностороннюю личность – знак первооткрывателя, грамота за шефскую работу с детским садом, почетная грамота Министерства геологии за рационализаторство – действительно что-то энциклопедическое, но при этом он не стал героем «Территории». Были совершенно другие приоритеты – делать дело, искать большое золото, открывать «белые» пятна». У этого поколения не было заботы о карьерном росте, получении материальных благ, зато был азарт первооткрывателя… «Я свято верю, что открыватели Колымы и Чукотки были люди особой формации и именно они могут и должны служить примером для «кислого» молодого поколения нашего времени» - опять обращаемся мы к творчеству Куваева. В самом деле, это было удивительное поколение, удивительное время – людям было от 25 до 40 лет, а они уже первооткрыватели, о которых пишут книги, они – герои, полубоги! При этом, не являешься членом партии – нет карьерного роста, невозможно поехать отдыхать за границу – нынешнему поколению даже представить себе странно, что такое возможно.

В семье Ларионовых двое сыновей, каждый выбрал свой путь в жизни. Владимир стал авиадиспетчером. На вопрос – почему не пошел по стопам отца, ответил просто – не смог бы достичь такого уровня, поэтому и выбрал другую специальность. Хотя в школьные годы в период летних каникул работал в геологических отрядах, ходил в маршруты, отбирал пробы. Тогда геология была овеяна романтикой, а геологи были не просто героями, они были полубогами.

При подготовке статьи использованы:

Собрание Чаунского краеведческого музея;

Интервью с Ларионовым В.Я. (сын) и Колотиловым А.Д. (сотрудник Чаунского краеведческого музея).

Стиль, язык и пунктуация интервью сохранены полностью.

Обзор личного фонда Я.С. Ларионова в собрании Чаунского краеведческого музея

(исследование)

Яков Севостьянович Ларионов.

29 октября 1928 г. – 14 сентября 2012 г.

«Бог дал ему почти 84 года жизни и если говорить о детстве,

то оно пришлось на тот период, когда Латвия еще была

независимым государством, в школу он пошел там же, в Резекне…» – Владимир Ларионов.

Первый слева Я.С. Ларионов.

1954 г.

«Все, что происходило с отцом, с моими родителями в дальнейшем, так или иначе,

было связано с Певеком. И потом, когда родители в 1987 году уехали на «материк»

насовсем, по прошествии многих лет, в мечтах всегда возвращались обратно, в Певек,

это был их родной дом, а это память, радость встреч, знакомств, замечательных друзей

и грусть воспоминаний» – Владимир Ларионов.

Третий слева Я.С Ларионов. 1957 г.

«Отец приступил к работе, и первое задание, которое было ему поручено – это организация

и руководство геологической партией, не могу сказать какой именно, но, по словам отца,

было там человек триста, гражданских из них два – он да завхоз, а остальные ребята, так

сказать, отбывали наказание в этих краях, были и уголовники, правда одно другому

не мешало – люди жили своей жизнью и работали замечательно…» – Владимир Ларионов.

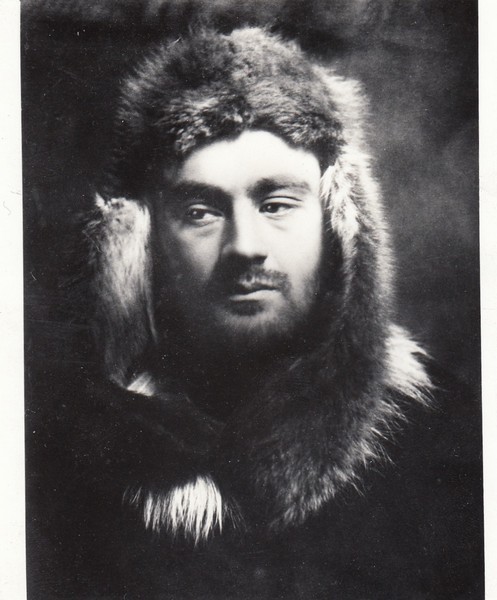

Я.С. Ларионов в маршруте. Среднее течение реки Раучуа 1957 год.

Я.С. Ларионов жил и работал в Чаунском районе продолжительный период времени,

с 1952 по 1987 год.

Усть-Коммунчувеемская партия 1957 год. Прилетела "Аннушка". Первый слева Я.С. Ларионов

«…работали они вместе, про кого-то больше рассказывали, про кого-то меньше, но сделали

одно большое дело, в какой-то степени благодаря им, мы вообще здесь находимся, да и сам

Певек получает развитие и известность, также благодаря этим людям…» – Владимир Ларионов.

Открытие месторождения состоялось

в конце 1950 г. начале 1960 г.,

а это звание Яков Севостьянович получил в 1987 году.

Медаль: Ларионову Якову Севостьяновичу

"За заслуги в разведке недр".

Министерство геологии СССР,1984г.

«… я не могу припомнить ни единого случая недовольства родителей существующей

действительностью, обсуждения поступков иных людей, было нормальное, спокойное

отношение к тому, что происходило вокруг нас…» - Владимир Ларионов.

– Скажите, а вы были с отцом в маршруте?

– Если так, то получается был. После окончания 8-го

класса, в те времена среди школьников было очень

популярно немножко летом поработать, а так как в

отпуск мы не поехали, решили родители отправить

меня на два месяца в геологическую партию, в тундру.

Работали в районе г. Пытлян, ходили в маршруты,

перебирались с базы на подбазы, брали пробы, ну и

вот, пока я там всем эти занимался, как рабочий

с рюкзаком, в начале было легко. в первый день

пробежался километров 10 и рухнул, в нормальный

режим вошёл только, дней через 20, то там присяду,

тот тут, то в горку, то с горы, и где-то в середине

нашей работы отец и приехал. Вот мы с ним тогда

и прошлись по ближайшим сопкам, погуляли,

можно сказать, камешки пособирали

– Владимир Ларионов.

«В какой-то степени, все работы, которыми он занимался,

Александр Дмитриевич Колотилов (сотрудник музея) не даст

соврать, курировались определенными органами. Выезжать за

границу он не мог, правда один раз разрешили, в году так 1980

или 1981, с мамой съездили в Чехословакию и Германию, на

тот момент было так. Человек работал, выездными были другие…»

– Владимир Ларионов.

Чукотка, Чаунский район. Клуб автобазы, 1972 год. В перерыве 3-й геологической конференции Чаунского района. На фото Н.П. Щукин, А.В. Решетов, Я.С. Ларионов.

«Отец уехал в 1987 году из Певека, и потом, в 1989 году, когда было 50-летие экспедиции, они вернулись, увы ненадолго. Сюда много тогда кто приехал и Полэ приехал, и Хрузов приехал, все, все, все, сразу на работу пошли. Всё, он, тут, дай бы только поработать 2-3 месяца, но так случилось, что умер его брат и он уехал на похороны. И вот с 1989 года он здесь уже не был, не приезжал» – Владимир Ларионов.

«Там он был всем, как Александр Дмитриевич сказал, не надо было лезть в интернет, приходи, интересуйся, а у тех людей, которые с ним работали там, в Риге, тоже геологи, и они говорили, вот история, вот человек приехал, живой, рядом, один из тех, о ком писал Куваев. Один из тех, кто начинал работать здесь на Чукотке. Так сразу все не охватишь, не соберешь каких-то примеров, но просто все те, кто с ним, когда - либо был знаком, считали, что это человек уникальный. Уникальный и по человеческим качествам, очень добрый и порядочный человек, интеллигентный, добрый и плюс очень талантливый, и знания огромные. Было так, жизнь, были отношения родителей между собой, было отношение родителей к работе, к себе самим, вот в этом я и рос» – Владимир Ларионов.

При подготовке использованы:

Собрание Чаунского краеведческого музея;

Интервью с Ларионовым В.Я. (сын) и Колотиловым А.Д. (сотрудник Чаунского краеведческого музея)

Стиль, язык и пунктуация интервью сохранены полностью.

Сейчас проходят Олимпийские игры в Пекине, и мы хотим поддержать сборную России, вспомнив Олимпиаду, проходившую в Сочи в 2014 году. Тогда жители Чукотки ездили в Сочи, поддерживали наших спортсменов и привезли на память разные сувениры. И сейчас они поделились с нами этими памятными вещами для небольшой виртуальной выставки. Предлагаем вам посмотреть нашу выставку и поучаствовать в небольшой викторине, ответы отправляйте на электронную почту chaun_museum@mail.ru

Наклейка- Олимпиада 'Сочи- 2014'- 'Мы болеем за Россию'

Наклейка- Олимпиада 'Сочи- 2014'- 'Мы болеем за Россию'

Карточка болельщика- 'Сочи- 2014'.

Справочник болельщика - Олимпийской команды России 'Сочи- 2014'.

Поздравление- Олимпийцам 'Сочи- 2014' от учащихся самой северной школы России с. Айон

Билет- Доступ на территорию олимпийского парка. Олимпиада 'Сочи- 2014'

Информационный лист- 'Сочи- Певек' с логотипом Чаунского краеведческого музея

Паспорт болельщика Швец-Шуст В.Ю. 'Сочи -2014'

План олимпийского парка 'Сочи- 2014'

Атрибут болельщика. Зимняя олимпиада 'Сочи- 2014'

Браслет- С логотипом зимней олимпиады 'Сочи- 2014'. 'Ответственность быть лидером'

Атрибут болельщика- Зимняя олимпиада 'Сочи- 2014'-Я болею за Россию.

Стикер пластиковый с логотипом зимней олимпиады 'Сочи- 2014'

Маркер с логотипом зимней олимпиады 'Сочи- 2014'

Пакет сувенирный с логотипом зимней олимпиады 'Сочи- 2014

Спортивный костюм зимней олимпиады 'Сочи-2014'. Спортивная куртка

Сертификат факелоносца Эстафеты Олимпийского огня 'Сочи 2014' Пенеринтын Михаил Алексеевич.г.Анадырь 12 ноября 2013г

Олимпийский факел 'Сочи 2014'

Олимпийская викторина

1.Талисман Зимней Олимпиады в Сочи

A. Белый мишка

B. Зайка

C. Леопард

D. Все ответы верны

2. Первоначально планировалось, что талисманом Зимней Олимпиады в Сочи станет

A. Дельфин на лыжах

B. Бурый медведь в шапке-ушанке

C. Жар-птица

D. Снежный барс

3. Спортсменам, выигравшим золото 15 февраля на Зимней Олимпиаде в Сочи вручили золотые медали с кусочками

A. Серебра

B. Изюма

C. Метеорита

D. Бриллиантов

4. Кристалл в центре олимпийской медали Зимней Олимпиады в Сочи

A. Бриллиант

B. Стекло

C. Поликарбонат

D. Пластик

5. Факел эстафеты олимпийского огня на Зимней Олимпиаде в Сочи впервые побывал

A. Под водой

B. В Африке

C. На Чукотке

D. В космосе

6. Зимняя Олимпиада в Сочи запомнилась

A. Компактностью

B. Протяженностью эстафеты олимпийского огня

C. Суммой затрат на инфраструктуру

D. Все ответы верны

Ирина Левашева

Родилась в 1965 году в Москве. В 1989 году она закончила Московское академическое художественное училище. В течение многих лет работала художником-реставратором предметов резной кости с 1989 по 2013 г. в ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря. С 2010 г. и по настоящее время И.А. Левашева работает по той же специальности во Всероссийском Музее декоративно-прикладного и народного искусства (Москва).

С 2003 г. художник работает в технике японской живописи суйбокуга. В 2009 г. вступает во Всеяпонское общество художников суйбокуга («Дзен коку суйбокуга бидзюцу кокай»). С 2012 г. она ежегодно участвует в конкурсе «500 лучших работ года» Общества искусства суйбокуга (Токио, Япония), где ее работы неизменно отмечаются дипломами. Кроме того, И.А.Левашева ежегодно участвует в выставках «Нихон ноби — Красота Японии», проводимых на базе ведущих музеев и выставочных площадок нашей страны, таких как Центральный Дом Художника, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Государственная Третьяковская галерея, Российская Академия художеств (Санкт-Петербург).

В 2007 г. Ирина Левашова получила «Яшмовую печать мастера» и творческий псевдоним «Счок рэй - Прекрасный Пион» с правом преподавания японской живописи. В 2014 г. ей был присужден профессорский диплом. Под ее руководством в Музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве была открыта школа японской живописи.

Работы мастера находятся в музеях, частных коллекциях и различных фондах в России и за рубежом (Японии, США, Англии, Германии, Австрии, Швейцарии, Италии, Испании, Египте).

На выставке представленны работы:

Бушкова Сергея

Лаврина Александра

Савкиной

Анкавье Владимира.

2021 год – год 60-летия первого полета в космос человека. В ознаменование этой даты выставка детских рисунков «Дорога к звездам». Авторы рисунков – учащиеся Певекской школы искусств.

«Для меня фотография – это способ самовыражения, я восхищаюсь красивыми и сильными людьми, а также люблю животных, особенно собак, ведь собака – верный друг человеку» - это часть текста, который сопровождает выставку Алисы Вуквутагиной «Отчего так предан Пес или всем четвероногим посвящается». Такая, не совсем традиционная тема выбрана нами не случайно – собака на Чукотке – важная часть материальной культуры местных жителей, они не только друзья. Они верные союзники и помощники в суровой арктической жизни.

В июле в Чаунском краеведческом музее открылись новые выставки. Мы продолжаем темы, актуальные для 2021 года – прежде всего, это юбилейные даты. К 45 – летию Заповедника «Остров Врангеля» открылась выставка «Хрустальный остров». На выставке представлены фотографии, иллюстрирующие биоразнообразие этой удивительной территории. Почему хрустальный – все просто – наша арктическая природа хрупка как хрусталь, и относиться к ней нужно также трепетно, как к хрустальной вазе! Когда-то на острове разрабатывалось месторождение горного хрусталя – образцы минералов Вы можете увидеть на выставке.

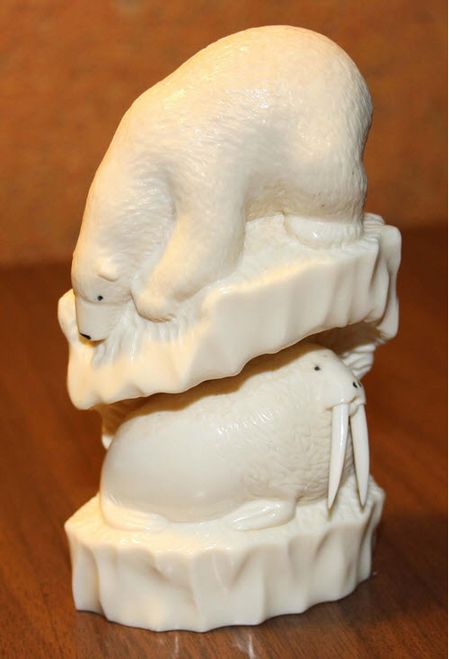

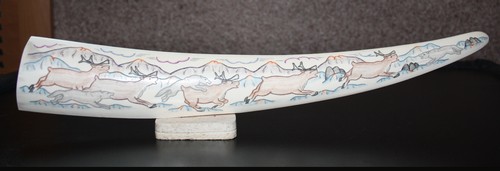

В Чаунском краеведческом музее работает временная выставка, посвященная 90-летию Уэленской косторезной мастерской. На выставке представлены постеры с фотографиями уэленских косторезов, изображения произведений косторезного искусства. История этого удивительного искусства, созданного арктическими народами, также представлена на постерах. Посетители, познакомившись с 90-летней историей Уэленской косторезной мастерской, могут увидеть работы мастеров, представленные на выставке музея.

Приглашаем посетить нашу новую выставку и ждем Вас в часы работы музея!

Российский Этнографический музей (г Санкт-Петербург), основан как Этнографический отдел Русского музея Императора Александра III

и учрежденный указом императора Николая II в 1895 году, является одним из крупнейших этнографических музее Европы. Современное название он получил как особо ценный объект национального наследия России в 1992 году. Уникальное собрание Российского этнографического музей насчитывает более 500 тысяч вещественных памятников, 220 тысяч фотографий, иллюстративных материалов и архивных материалов, которые отражают историю и культуру 158 народов, населяющих Россию и сопредельные государства.

Более 60 тысяч экспонатов и 20 тысяч фотографий музейного фонда ярко и полно отражают ку4льтуру коренных народов Сибири и Дальнего Востока. Особую ценность среди них представляют коллекции по шаманизму, охватывающие период с конца XIX

века до настоящего времени. Коллекционное собрание Российского этнографического музея по шаманизму народов Сибири и Дальнего Востока является крупнейшим не только в России, но и за её пределами. В музейных фондах хранятся более 60 полных шаманских костюмов, около 170 бубнов, 105 колотушек, разнообразные шаманские атрибуты, многочисленные изображения духов-покровителей и помощников шамана, амулеты различного назначения и т.д.

Этому уникальному феномену традиционного мировоззрения коренных народов сибирского региона посвящена фотовыставка «Шаманизм народов Сибири». Шаман, считавшийся избранником духов, посредником между человеком и сакральным миром, являлся хранителем исключительных знаний и традиций. Особое символическое значение в шаманской практике имели одежда и атрибуты (бубен, колотушка, изображения духов, трости и т.д.), отражавшие статус шамана и символизировавшие его сакральную силу.

На данной выставке экспонируется 20 исторических фотографий и 20 фотографий редких экспонатов Российского этнографического музея по культуре 15-ти (из 45) коренных сибирских этносов. Исторические фотографии дают возможность познакомится со средой обитания коренного населения, а так же увидеть, как выглядели шаманы и о его роли в ритуальной практике (промысловые и лечебные камлания, семейное шаманство), показывают связь шаманизма с христианством и будизмом.

Символическими центрами выставочного пространства являются фотографии костюмов эвенкийского, бурятского и чукотского шаманов, хакасской и эвенкийской (манегрской) шаманки. Среди фотографий экспонатов особый интерес представляют уникальный халат из рыбьей кожи, который шаман надевал перед камланием над роженицей (матерью будущего шамана), рисунок шаманки с изображением мифологической картины мира и рождением её шаманской силы, изображения духов – помощников – покровителей, шаманские головные уборы, маски и другие шаманские атрибуты.

Презентация исторических фотографий и фотографий сакральных предметов отражают то особое взаимодействие, которое до сих пор поражает в феномене сибирского шаманизма: неразрывную связь человека, природы и культурной традиции. Надеемся, что данная фотовыставка, экспонируемая в г. Певек, позволит посетителям Чаунского краеведческого музея по-новому взглянуть на многогранную и необычную культуру коренных народов Сибири и Дальнего Востока, яркое место в которой принадлежит шаманизму.

Авторы и кураторы фотовыставки «Шаманизм народов Сибири»:

- Горбачева Валентина Владимировна – заведующая отделом этнографии народов Сибири Дальнего Востока. Российский этнографический музей.

- Соловьева Карина Юрьевна – заведующая отделом фотографии. Российский этнографический музей.

Чаунский краеведческий музей выражает благодарность в связи с предоставленной возможностью экспонирования выставки.

Купиной Олии Аркадьевне, к.и.н. – директору Российского этнографического музея;

Прокопьевой Наталье Николаевне – зам. Директора Российского этнографического музея по учету, хранению и реставрации музейных ценностей. Выставка организованна по инициативе и при поддержке директора Чаунского краеведческого музея Швец-Шуст Валерии Юрьевны.

Аттувги-Танле

В поселке Янранай в школе находится маленький краеведческий музей, который носит имя Н.Ф. Аттувги-Танле.

Родился Николай Филиппович в 1908 году в семье оленевода. По рассказам односельчан, это был очень трудолюбивый человек, он даже дома ни когда не сидел без дела. Первой его наградой была Почетная грамота, которую он получил в 1940 году за добросовестную работу. Она была подписана легендарным человеком И. Папаниным, в то время начальником Главсевморпути.

В Шелагском находилась сельхозартель имени Стаханова. А партийную организацию там возглавил Аттувги-Танле. Его бригада была одна из лучших.

Когда началась ВОВ, чукчи работали вместе с русскими, чтобы помочь солдатам приблизить день Победы. Местное население работало по пошиву спецзаказа для Красной Армии. Шили для солдат и отправляли на фронт торбаса, чижи, рукавицы, шапки, жилеты. Бригада Аттувги-Танле выполняла принятые обезательства по сдаче пушнины.

За доблестный труд во время ВОВ Н.Ф. Аттувгв-Танле награжден одноименной медалью. После войны его труд отмечен орденом «Знак Почета». В 1951 году ему было присвоено звание «Лучший охотник». В 1965 году Н.Ф. наградили орденом «Трудового Красного Знамени»

Рультына – жена бригадира Гырголя в национальном костюме. Она первая обратилась к молодым женщинам Чаунского района – освободить мужчин от выпаса оленей, стать на их место, а мужей послать на добычу пушнины. Этот призыв многими женщинами Чукотки был принят. Июнь 1943г.

Чаун – Чукотка – «оловянная провинция»

Геологи – первопроходцы.

Сергей Владимирович Обручев – один из виднейших геологов страны. После исследования Чаун-Чукотки он доказал наличие на её территории богатых оловоносных месторождений. Так что Сергея Владимировича Обручева вместе с другими геологами – первопроходцами можно считать крестным отцом Певека и района. В 1946 г. открытые месторождения полезных ископаемых в Чаунском районе С.В. Обручеву было присвоено звание лауреата государственной премии.

Марк Исидорович Рохлин - в 1935 г. по рекомендации на тупору исследователя Дальневосточного региона страны С.С. Смирнова М.И. Рохлин занялся изучением коллекции, собранной в 1934г. экспедицией С.В. Обручева в Чаунском районе. При просмотре коллекции М.И. Рохлин обнаружил касситерит. Так было открыто Валькумейское месторождение...

В 1936 году М.И. Рохлин назначается руководителем экспедиции, которая и прибыла в том же году в Певек. Уже летом 1936 года была доказана оловоносность Певекского полуострова и промышленное значение Валькумейского месторождения.

Б.Н. Ерофеев. В 1938г. Б.Н. Ерофеев получил приглашение академика О.Ю. Шмидта работать в Арктическом институте. Перед геологами была поставлена задача – исследовать территорию Чукотки на олово. В том же году руководимой Б.Н. Ерофеевым открытой поисковой партией были открыты богатое пыркакайское штокверковое (Красноармейский) и ряд россыпных месторождений олова. В 1944 г. он назначается главным геологом и заместителем начальника геологоразведочного управления Дальстроя.

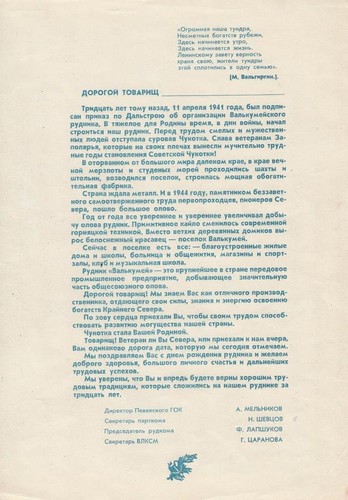

Валькумей

Приказ № 161

ПО ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ДАЛЬНЕГО СЕВЕРА НКВД СССР

11 апреля 1941г. г. Магадан

Содержание: Об организации Валькумейского

Рудника в системе Чаун - Чукотского РайГРУ.

В целях подготовки к выполнению плана добычи металла в 1942 году ПРИКАЗЫВАЮ:

Организовать в системе Чуан-Чукотского РайГРУ, на базе разведанных запасов месторождения «Валькумей», рудник «Валькумей», как хозрасчетную единицу на самостоятельном балансе.

В составе рудника организовать строительный участок для строительства обогатительной фабрики, электростанции и жилпоселка.

И.о.начальника ГУС ДС НКВД СССР

ст. майор госбезопасности Егоров.

Первое олово

Результаты работы геологических отрядов и экспедиций на нынешней территории района в 1933-34 гг. выглядели обнадеживающими.особенно ценной оказалась находка геолога М.И. Рохлина, сделанная им в Ленинграде при обработке материалов экспедиций С.В. Обручева: был выявлен первый касситерит Валькумея. Вакумейцы в благодарность М.И. Рохлину назвали одну из улиц поселка его именем.

Уже летом 1936 г. были доказаны оловоносность и промышленное значение месторождения Валькумей.

Обнаружив оловянную руду на мысе Валькумей, участники экспедиции измельчили её, промыли, добавили толченый древесный уголь и соду и расплавили. Так было получено первое олово Чукотки. Участники экспедиции отлили из этого олова стопку, а в Ленинград отправили телеграмму: «Пьем за дальнейшие успехи из оловянной стопки плавки собственных руд».

Август 1937 г. В Певек для продолжения геолого-разведочных работ прибыла вторая Чаунская экспедиция в составе 86 человек. Руководил ею опытный геолог Г.Л. Вазбуцкий.

Апрель 1938 г. Г.Л. Вазбуцкий выступил с докладом «о работе экспедиции и перспективах развития оловянной промышленности в Чаунском районе». В докладе говорилось, что 2года через два в Чаунском районе развернется оловянная горная промышленность».

Август 1939 г. на базе Чаунского и Чукотского разведрайона создано Чаунское районное геологоразведочное управление Дальстроя. Валькумейский разведучасток возглавил Н. С. Лычкин.

1940 г. Дальстрой получил правительственное задание: увеличить добычу олова по сравнению с 1939 г. в четыре раза. Перед геологами и горняками Чукотки поставлена задача – в кратчайшие сроки начать промышленную добычу олова.

1940 г. в навигацию доставлено 8 тыс. тонн грузов: горное оборудование, лес, топливо, продукты. Прибыли специалисты, привезли заключенных. В первое время в геологоразведке использовались расконвоированные заключенные, они жили вместе с вольнонаемными на базе партии, а в маршрутах - в общих с ними палатках.

Военные годы «Валькумея».

В навигацию в Певек привезли новую группу заключенных, и вскоре был построен лагерь для содержания тех, кому предстояло работать на руднике «Валькумей». К лету 1941 г. на руднике трудились 45 рабочих и ИТР, а техническая база состояла из двух компрессоров малой мощности и двух перфораторных молотков. Август. Был создан Чаун-Чукотский горнопромышленный комбинат. Его начальником назначили В.И. Дятлова, главным инженером И.Н. Зубрева, главным геологом Н.Н. Сочеванова.

Декабрь. Вступила в строй обоготительная фабрика № 16 производительностью 20 тонн руды в сутки.

В 1942 г. рудник добыл 117,5 тонны олова. В 1944 г. на руднике пошло так называемое «большое олово», объемы добычи возросли более чем в 5,4 раза по сравнению с 1943 годом, а в 1945 году – более чем в два раза превысили объемы 1944 года. В последний год Великой Отечественной войны рудник пять раз получал премию Государственного Комитета Обороны страны.

Красноармейский

Месторождения коренного олова разведаны близ посёлка Красноармейский (Пыркакайские штокверки) близ посёлка Умкарынней (лунное месторождение). В 1939г. создаётся Пыркакайский разведучасток, который возглавил Н.К. Гулария. В начале грозного 1941г. первые две шахты начали выдавать оловоносные пески – велась подготовка к первому в истории района и Чукотки промывочному сезону. 1 апреля 1941 г. Пыркакайский разведрайон был преобразован в прииск «Пыркакай»

7 ноября прииск «Пыркакай» был переименован в «Красноармейский».

Дальстрой

В августе 1939г. на базе Чаунского и Чукотского разведрайонов в Певеке создаётся Чаунское районное геологоразведочное управление Дальстроя. Промышленный трест Дальстрой был создан в Магадане и территориально охватывал всю Магаданскую область, включая Якутию и даже немного Приморье. Его основной функцией была добыча полезных ископаемых, в частности золота, олова и урана. Впоследствии Дальстрой стал заниматься всеми отраслями экономики – строительством промышленным и жилым, автодорогами, морскими портами и даже оленеводством. Все производственные подразделения Дальстроя обслуживались заключенными Северо-Восточного исправительно-трудового лагеря. С началом промышленного развития Чаунский район постепенно входил в сферу деятельности Дальстроя, превращаясь в Чукотлаг.

Место где рос Певек, оказалось удачным – оно было единственным в Чаунской губе, где морские суда могли вплотную подходить к берегу. В навигацию 1939 года в Певек было завезено небывало много различных грузов для строительства и ведения горных работ. Очень трудной была разгрузка судов, она производилась на рейде, поскольку причалов в Певеке еще не было. Поэтому, как только в Чаунскую губу заходили суда, все трудоспособное население Певека превращалось в грузчиков. Весной 1942 года Чаун-Чукотский горнопромышленный комбинат Дальстроя начал строительство четырех причалов, сейчас на их месте вырос высокомеханизированный арктический торговый порт Певек.

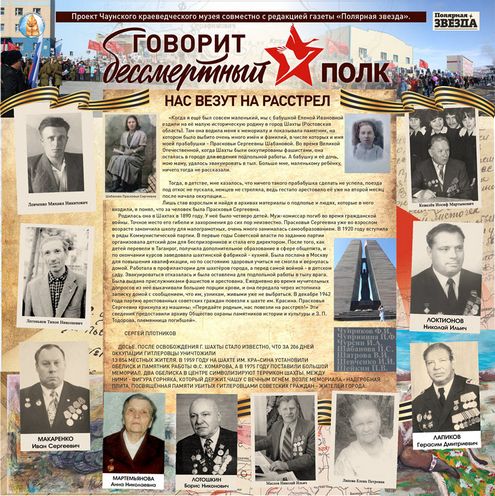

«Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь» - этими бесконечно мудрыми словами американского философа, поэта и эссеиста Джорджа Сантаяны (1863-1952) мне хочется начинать нашу ежегодную встречу в День памяти жертв политических репрессий. Период политических репрессий в нашей стране - один из самых трагических исторических периодов. Так уж сложилось исторически, что этот период совпал с Великой Отечественной войной и восстановлением экономики после войны. А еще в это время активно работали над созданием ядерного щита страны. На территории Чаунского района особенно заметны следы «сапога ГУЛАГа»! Здесь и ядерный щит «ковали», и солдат и офицеров Красной армии после фашистского плена сюда ссылали! Здесь и олово добывали силами заключенных, и дороги строили, в общем, экономику территории создавали, в основном, заключенные.

Директор Чаунского краеведческого музея Валерия Юрьевна Швец-Шуст

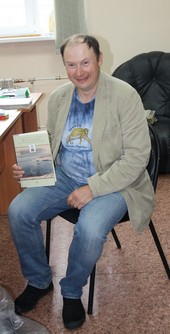

Персональная фотовыставка ведущего научного сотрудника географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова кандидата географических наук Ф.А. Романенко

13 – 15 июля 2020 года урановые лагеря Чаунского района снова стали целью мемориальной экспедиции, организованной МГУ им. Ломоносова при поддержке Чаунского краеведческого музея. Ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ кандидат географических наук Ф.А. Романенко не в первый раз в Певеке. В 2003 году он предпринял маршрут пешком из Певека в бывший поселок Северный, впервые познакомившись с деятельностью предприятия по добыче радиоактивных руд. Затем он также пешком через брошенные поселки Гыргычан и Куйвивеем (Гранит) достиг побережья Восточно-сибирского моря и добрался до полярной станции Валькаркай. Итогом экспедиции 2003 года стала книга «Враги народа за Полярным кругом», написанная в соавторстве с сотрудником Московского общества «Мемориал» С.А. Ларьковым и изданная в Москве в 2010 году (издательство «Паулсен»).

13 – 15 июля 2020 года урановые лагеря Чаунского района снова стали целью мемориальной экспедиции, организованной МГУ им. Ломоносова при поддержке Чаунского краеведческого музея. Ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ кандидат географических наук Ф.А. Романенко не в первый раз в Певеке. В 2003 году он предпринял маршрут пешком из Певека в бывший поселок Северный, впервые познакомившись с деятельностью предприятия по добыче радиоактивных руд. Затем он также пешком через брошенные поселки Гыргычан и Куйвивеем (Гранит) достиг побережья Восточно-сибирского моря и добрался до полярной станции Валькаркай. Итогом экспедиции 2003 года стала книга «Враги народа за Полярным кругом», написанная в соавторстве с сотрудником Московского общества «Мемориал» С.А. Ларьковым и изданная в Москве в 2010 году (издательство «Паулсен»).

Федор Романенко

Краткую историю организации урановой промышленности и некоторых событий в Северном гранитном массиве можно скачать по ссылке: Введение_Ф.А.Романенко

Производственная зона 62 км на правом борту р. Кекурной (река видна на дальнем плане). Из штолен (за спиной фотографа) выходят деревянные галереи, обшитые листовым железом, переходящие в насыпи-отвалы. В галереях прорезаны окна для освещения и вентиляции. По ним ходили вагонетки, вывозившие пустую породу, которую складывали в отвалы. К ним ведут узкоколейные пути, иногда разветвляясь, со сгнившими или полузасыпанными шпалами, рельсы сняты. Отвалы из богатых слюдой светлых гранитов ярко сверкают на солнце — нет никаких признаков зарастания, лишь единичные куртинки накипных лишайников. В суровых условиях гор Чукотки зарастание идет крайне медленно. Галереи постепенно обрушиваются. На среднем плане слева одно из зданий внутри зоны, справа – построенное таким же способом здание за пределами зоны (лаборатория или жилье вольнонаемных). Рядом с ним видна палатка автора.

Иногда вместо галерей для вывоза вагонеток строили траншеи, выкладывая их стенки теми же самыми глыбами гранитов. В конце такой выемки виден вход в штольню. На дальнем плане – отвалы другого, более высокого, добычного горизонта, а правее – основание кекуров (скальных останцов), которые именно на 62 км особенно красивы. Слева видны два накренившихся деревянных столба. Один – осветительный, другой – опора для колючей проволоки. Повсеместно – содранные с галерей и крыш листы кровельного железа, иногда — бочки из-под топлива.

На производственных участках сохранились как вертикальные горные выработки (шахты), так и горизонтальные (штольни), числом до 40–50. На 62 км было пройдено всего пять штолен. Можно предположить, что они были скорее разведочные, чем добычные. Порталы (устья) штолен по-прежнему темнеют в массивных гранитах (на снимке), перекрытых слоем щебня и глыб, образовавшихся при естественном выветривании (разрушении) кровли. Но только совсем отчаянные исследователи решатся туда залезть. Вероятно, в нескольких метрах от входа они там встретят массивы льда. На переднем плане сохранившийся фрагмент снежника и деформированная труба, возможно, вентиляционная.

На производственных участках сохранились как вертикальные горные выработки (шахты), так и горизонтальные (штольни), числом до 40–50. На 62 км было пройдено всего пять штолен. Можно предположить, что они были скорее разведочные, чем добычные. Порталы (устья) штолен по-прежнему темнеют в массивных гранитах (на снимке), перекрытых слоем щебня и глыб, образовавшихся при естественном выветривании (разрушении) кровли. Но только совсем отчаянные исследователи решатся туда залезть. Вероятно, в нескольких метрах от входа они там встретят массивы льда. На переднем плане сохранившийся фрагмент снежника и деформированная труба, возможно, вентиляционная.

Отвал пустой породы перед устьем штольни. Правее – техническое здание из гранитных глыб с сохранившейся обрешеткой крыши. В крыше видны отверстия для разного рода труб. Скорее всего, в здании располагались двигатели. В центре снимка – упавшие и стоящие столбы с колючей проволокой.

Отвал пустой породы перед устьем штольни. Правее – техническое здание из гранитных глыб с сохранившейся обрешеткой крыши. В крыше видны отверстия для разного рода труб. Скорее всего, в здании располагались двигатели. В центре снимка – упавшие и стоящие столбы с колючей проволокой.

Ограждение из колючей проволоки – неотъемлемая часть лагерных поселков, его строили сразу после начала работ. Жилая зона ограждена тремя рядами «колючки», на углах которой построены фундаментальные опоры для наблюдательных вышек (угол такой опоры – слева на первом плане). Производственные участки вокруг шахт, мастерских, электростанций ограждены одним рядом проволоки. Развалины бараков, карцера (БУРа – барака усиленного режима), вспомогательных построек жилой зоны (баня, вошебойка, столовая и др.) – на среднем плане справа. На дальнем плане – река Кекурная.

Руины одного из двух или трёх жилых бараков зоны. Сохранились фрагменты дощатого пола, железные печки, дверная фурнитура, стеклянные бутылки несовременного облика. Барак перпендикулярен серии кекуров (на заднем плане). Судя по обнаруженной вешалке для одежды, в бараке жило не менее 20–25 человек. Возможно, строение было впоследствии сожжено– многочисленны обгорелые доски. Рядом для экспозиции Чаунского краеведческого музея был найден в хорошем состоянии небольшой умывальник в виде чайника с носиком, висевшего в наклонном положении. Его наклоняли, через носик лилась вода, и можно было умываться.

Руины одного из двух или трёх жилых бараков зоны. Сохранились фрагменты дощатого пола, железные печки, дверная фурнитура, стеклянные бутылки несовременного облика. Барак перпендикулярен серии кекуров (на заднем плане). Судя по обнаруженной вешалке для одежды, в бараке жило не менее 20–25 человек. Возможно, строение было впоследствии сожжено– многочисленны обгорелые доски. Рядом для экспозиции Чаунского краеведческого музея был найден в хорошем состоянии небольшой умывальник в виде чайника с носиком, висевшего в наклонном положении. Его наклоняли, через носик лилась вода, и можно было умываться.

Россыпи консервных банок вблизи жилых помещений — характерная часть ландшафта во всех обследованных посёлках. Банки по большей части одинакового объема, близкого к 700–900 г. Есть свидетельства, что это банки из-под американской (ещё ленд-лизовской) тушёнки, поставлявшейся в СССР во время войны и попадавшей в лагеря, работа которых имела стратегическое значение.

Россыпи консервных банок вблизи жилых помещений — характерная часть ландшафта во всех обследованных посёлках. Банки по большей части одинакового объема, близкого к 700–900 г. Есть свидетельства, что это банки из-под американской (ещё ленд-лизовской) тушёнки, поставлявшейся в СССР во время войны и попадавшей в лагеря, работа которых имела стратегическое значение.

Аэрофотоснимок предположительного разведочного поселка на краю вершинного плато у дороги на Восточный. Многочисленные геологические канавы глубиной до 2.5 м пересекают весь участок, небольшие дома стоят между ними. Здесь нет колючей проволоки и нет бараков. Можно предположить, что здесь жили вольнонаемные геологи и/или небольшая группа расконвоированных горных рабочих, расчищавших канавы вручную после их прокладки взрывами. Возможно, была лаборатория, где геологи проводили первичное исследование образцов породы.

Аэрофотоснимок предположительного разведочного поселка на краю вершинного плато у дороги на Восточный. Многочисленные геологические канавы глубиной до 2.5 м пересекают весь участок, небольшие дома стоят между ними. Здесь нет колючей проволоки и нет бараков. Можно предположить, что здесь жили вольнонаемные геологи и/или небольшая группа расконвоированных горных рабочих, расчищавших канавы вручную после их прокладки взрывами. Возможно, была лаборатория, где геологи проводили первичное исследование образцов породы.

Внутреннее пространство одного из полуразрушенных каменных строений. Сохранились фрагменты дощатого пола. Основания столбов, возможно, опоры для нар. У противоположной стены – остатки печки. Справа видны проемы окон в лучше сохранившейся стене соседнего здания.

Внутреннее пространство одного из полуразрушенных каменных строений. Сохранились фрагменты дощатого пола. Основания столбов, возможно, опоры для нар. У противоположной стены – остатки печки. Справа видны проемы окон в лучше сохранившейся стене соседнего здания.

Большая часть внутреннего пространства здания занята рухнувшей стеной, – видна обрешётка и цементная штукатурка. Справа в углу фрагменты печки и панцирной кровати, что подтверждает мнение о том, что здесь жили вольнонаемные. В середине комнаты на полу те же консервные банки из-под тушенки.

Большая часть внутреннего пространства здания занята рухнувшей стеной, – видна обрешётка и цементная штукатурка. Справа в углу фрагменты печки и панцирной кровати, что подтверждает мнение о том, что здесь жили вольнонаемные. В середине комнаты на полу те же консервные банки из-под тушенки.

Наиболее крупное строение посёлка. Возможно, бывшая лаборатория, камеральное помещение или столовая. Внутри в основном завалено. В правой части снимка на дальнем плане на соседнем плато – поселок Восточный, под серыми зданиями на краю плато видны отвалы обогатительной фабрики или штолен под ней. Округловершинные поверхности левее Восточного расчерчены параллельными геологическими канавами. Характерно практически полное отсутствие растительности.

Наиболее крупное строение посёлка. Возможно, бывшая лаборатория, камеральное помещение или столовая. Внутри в основном завалено. В правой части снимка на дальнем плане на соседнем плато – поселок Восточный, под серыми зданиями на краю плато видны отвалы обогатительной фабрики или штолен под ней. Округловершинные поверхности левее Восточного расчерчены параллельными геологическими канавами. Характерно практически полное отсутствие растительности.

Вертикальная горная выработка (шахта), в настоящее время заполненная льдом. Торчит изогнутая металлическая труба, вероятно, вентиляционная. Слева сохранился фрагмент бруса, на фундаменте из которых когда-то был установлен подъёмный механизм. С его помощью горняки спускались и поднимались в шахту, а также поднимали бадьи с породой. Возможно, подъемный механизм находился в деревянной будке, обшитой листовым железом. Но её следов не сохранилось, – лишь изогнутые железные листы.

Вертикальная горная выработка (шахта), в настоящее время заполненная льдом. Торчит изогнутая металлическая труба, вероятно, вентиляционная. Слева сохранился фрагмент бруса, на фундаменте из которых когда-то был установлен подъёмный механизм. С его помощью горняки спускались и поднимались в шахту, а также поднимали бадьи с породой. Возможно, подъемный механизм находился в деревянной будке, обшитой листовым железом. Но её следов не сохранилось, – лишь изогнутые железные листы.

Аэрофотоснимок жилой зоны Восточного. Четко видно ограждение из колючей проволоки. Внутри него пять жилых бараков, черные руины угольников (помещений для хранения отопительного угля), у нижнего края – два здания караульного помещения на входе в зону. В настоящее время поселок — очаг более богатой растительности на совершенно безжизненном каменистом плато. Мхи и лишайники прекрасно разрослись на участках, куда выбрасывали бытовые отходы, и сейчас эти зеленые «острова» четко выделяются на сером фоне северной пустыни. Такая растительность, растущая вблизи построек, называется рудеральной. На заднем плане – сеть тракторных дорог, рассекающих вершинные поверхности и склоны плато.

Вид сверху на самый большой дом Восточного. Он стоит вне ограждения из колючей проволоки. Можно предположить, что здесь размещалось лагерное управление. Практически в каждой комнате стояла печь – печные трубы торчат над остатками крыши. Внутри пустые комнаты завалены фрагментами стен и крыш, видна обрешетка с остатками штукатурки. На всех окнах – решетки, то есть за ними жили и работали как заключенные, так и вольнонаемные. На первом плане – заросшие мхами и лишайниками следы угольной кучи.

Вид сверху на самый большой дом Восточного. Он стоит вне ограждения из колючей проволоки. Можно предположить, что здесь размещалось лагерное управление. Практически в каждой комнате стояла печь – печные трубы торчат над остатками крыши. Внутри пустые комнаты завалены фрагментами стен и крыш, видна обрешетка с остатками штукатурки. На всех окнах – решетки, то есть за ними жили и работали как заключенные, так и вольнонаемные. На первом плане – заросшие мхами и лишайниками следы угольной кучи.

Самое крупное строение, кроме двухэтажного дома, — обогатительная фабрика на Восточном (на снимке – слева). Ступенями она спускается в верховья ручья. Рядом находятся руины вспомогательных зданий — механических и ремонтных мастерских. Здания, по местным меркам, циклопические, особенно для безжизненного плато на высоте 900 м. Работала ли фабрика, не совсем ясно. Геологи говорят, что работала, и косвенное свидетельство этого – отвалы более мелкого по составу материала ниже фабрики. Петербургские исследователи со слов выживших заключенных пишут, что фабрика ни дня не работала из-за отсутствия воды и была недостроена. Если работала, то почему обогащение руды проводилось в 40 км отсюда, в пос. Первом (сейчас — Западный) на берегу Чаунской губы, где сохранились большое здание фабрики и до сих пор радиоактивные отвалы ?

Самое крупное строение, кроме двухэтажного дома, — обогатительная фабрика на Восточном (на снимке – слева). Ступенями она спускается в верховья ручья. Рядом находятся руины вспомогательных зданий — механических и ремонтных мастерских. Здания, по местным меркам, циклопические, особенно для безжизненного плато на высоте 900 м. Работала ли фабрика, не совсем ясно. Геологи говорят, что работала, и косвенное свидетельство этого – отвалы более мелкого по составу материала ниже фабрики. Петербургские исследователи со слов выживших заключенных пишут, что фабрика ни дня не работала из-за отсутствия воды и была недостроена. Если работала, то почему обогащение руды проводилось в 40 км отсюда, в пос. Первом (сейчас — Западный) на берегу Чаунской губы, где сохранились большое здание фабрики и до сих пор радиоактивные отвалы ?

Аэрофотоснимок жилых бараков зоны. Их было не менее пяти, и они заметно больше, чем в поселке 62 км. Предполагается, что в каждом бараке жило около 200 человек. Следовательно, общее число заключенных – около тысячи человек и, вероятно, примерно столько же – руководство, охрана и вольнонаемные. По воспоминаниям выживших, строительство началось осенью 1950 г. Первые заключенные жили в палатках на 140 человек и сначала устанавливали ограждение из колючей проволоки. Ямы для столбов проходили с помощью взрывов. Сами бараки строили весной 1951 г.

Аэрофотоснимок жилых бараков зоны. Их было не менее пяти, и они заметно больше, чем в поселке 62 км. Предполагается, что в каждом бараке жило около 200 человек. Следовательно, общее число заключенных – около тысячи человек и, вероятно, примерно столько же – руководство, охрана и вольнонаемные. По воспоминаниям выживших, строительство началось осенью 1950 г. Первые заключенные жили в палатках на 140 человек и сначала устанавливали ограждение из колючей проволоки. Ямы для столбов проходили с помощью взрывов. Сами бараки строили весной 1951 г.

Портал шахты, забитый льдом. Возможно, именно эта шахта имела 11 штолен через 50 м друг от друга по глубине, то есть общая её глубина достигала 550 м. Это очень большая цифра, но мы не располагаем никакой документацией об этой шахте, её приводят петербургские исследователи.

Портал шахты, забитый льдом. Возможно, именно эта шахта имела 11 штолен через 50 м друг от друга по глубине, то есть общая её глубина достигала 550 м. Это очень большая цифра, но мы не располагаем никакой документацией об этой шахте, её приводят петербургские исследователи.

Строения Восточного, находящиеся вне ограждения из колючей проволоки. Слева мастерские у фабрики, в центре – двухэтажный дом управления, справа – производственное здание. Склон, занимающий большую часть снимка, – сплошная свалка, частично заросшая мхами и лишайниками. Очень много железного лома – консервные банки, кучи металлической стружки, листы кровельного железа и др., бревна, столбы и иные деревянные конструкции. Фактически здесь сплошной чехол отложений антропогенного происхождения.

Строения Восточного, находящиеся вне ограждения из колючей проволоки. Слева мастерские у фабрики, в центре – двухэтажный дом управления, справа – производственное здание. Склон, занимающий большую часть снимка, – сплошная свалка, частично заросшая мхами и лишайниками. Очень много железного лома – консервные банки, кучи металлической стружки, листы кровельного железа и др., бревна, столбы и иные деревянные конструкции. Фактически здесь сплошной чехол отложений антропогенного происхождения.

Внутреннее пространство одного из самых просторных помещений за пределами колючей проволоки. Возможно, столовая или клуб. Крыша рухнула полностью. Внутри фрагменты труб отопления, бочки, на окнах – решетки.

Внутреннее пространство одного из самых просторных помещений за пределами колючей проволоки. Возможно, столовая или клуб. Крыша рухнула полностью. Внутри фрагменты труб отопления, бочки, на окнах – решетки.

Основание лучше всего сохранившейся караульной вышки на углу ограждения из колючей проволоки. На вышках несли караульную службу бойцы военизированной охраны МВД, в условиях, мало чем отличавшихся от условий работы заключенных, которым некуда было бежать. На первом плане – путаница колючей проволоки на упавшем столбе и листы кровельного железа, которыми, вероятно, была обшита сама будка на караульной вышке. Сохранились только её опорные столбы – сильные ветры снесли деревянную часть. От остальных вышек остались только каменные основания.

Основание лучше всего сохранившейся караульной вышки на углу ограждения из колючей проволоки. На вышках несли караульную службу бойцы военизированной охраны МВД, в условиях, мало чем отличавшихся от условий работы заключенных, которым некуда было бежать. На первом плане – путаница колючей проволоки на упавшем столбе и листы кровельного железа, которыми, вероятно, была обшита сама будка на караульной вышке. Сохранились только её опорные столбы – сильные ветры снесли деревянную часть. От остальных вышек остались только каменные основания.

Могила на верхнем кладбище Восточного. Здесь не было предусмотрено даже минимальной памятной надписи – только камень в изголовье могилы.

Могила на верхнем кладбище Восточного. Здесь не было предусмотрено даже минимальной памятной надписи – только камень в изголовье могилы.

Узкие деревянные гробы заваливали камнями. Если погребение проходило зимой (октябрь-май), как в данном случае, то каждый камень приходилось с трудом выбивать из мерзлой поверхности с тонким слоем снега. Поэтому на кладбище лежит много сломанных кайл (одно из них – на крышке ближе к изголовью, а другое – на среднем плане), лопат и кирок. Камней на засыпку не хватало, и крышки гробов появлялись на поверхности. Туда проникали песцы, повреждали останки и растаскивали кости умерших. Немного правее – лучше сохранившаяся могила (видимо, более глубокая) с остатками деревянного креста. Можно предположить, что захоронение проходило летом.

Узкие деревянные гробы заваливали камнями. Если погребение проходило зимой (октябрь-май), как в данном случае, то каждый камень приходилось с трудом выбивать из мерзлой поверхности с тонким слоем снега. Поэтому на кладбище лежит много сломанных кайл (одно из них – на крышке ближе к изголовью, а другое – на среднем плане), лопат и кирок. Камней на засыпку не хватало, и крышки гробов появлялись на поверхности. Туда проникали песцы, повреждали останки и растаскивали кости умерших. Немного правее – лучше сохранившаяся могила (видимо, более глубокая) с остатками деревянного креста. Можно предположить, что захоронение проходило летом.

Ещё одна, наверное, зимняя могила, практически лишенная каменного покрова. На сохранившемся кресте никакой надписи не осталось. На вопрос – чья могила, заключенного или вольнонаемного, ответа нет…

Ещё одна, наверное, зимняя могила, практически лишенная каменного покрова. На сохранившемся кресте никакой надписи не осталось. На вопрос – чья могила, заключенного или вольнонаемного, ответа нет…

Общий вид «верхнего» кладбища Восточного. «Нижнее» – у пос. Северного. По воспоминаниям заключенных, приведенных петербургскими исследователями, за три года (1950-53) на Восточном умерло около 20 человек. Количество сохранившихся на этом кладбище захоронений, по приблизительной оценке, не менее 70-80. Среди них – с сохранившимися крестами (на фото), с деревянными палочками, разрушенными или упавшими почти целыми деревянными пирамидками, иногда просто заполненными камнями ящиками в изголовье. Автор надеялся прочесть хотя бы одно имя на сохранившихся деревянных дощечках. Увы, чудовищные ветра стерли все буквы, а табличка на единственной металлической пирамиде аккуратно отвинчена.

Общий вид «верхнего» кладбища Восточного. «Нижнее» – у пос. Северного. По воспоминаниям заключенных, приведенных петербургскими исследователями, за три года (1950-53) на Восточном умерло около 20 человек. Количество сохранившихся на этом кладбище захоронений, по приблизительной оценке, не менее 70-80. Среди них – с сохранившимися крестами (на фото), с деревянными палочками, разрушенными или упавшими почти целыми деревянными пирамидками, иногда просто заполненными камнями ящиками в изголовье. Автор надеялся прочесть хотя бы одно имя на сохранившихся деревянных дощечках. Увы, чудовищные ветра стерли все буквы, а табличка на единственной металлической пирамиде аккуратно отвинчена.

Имена этих людей установить, видимо, не удастся никогда.

И это едва ли не самое печальное впечатление.

Ствол ещё одной шахты на Восточном, более капитальной. Скорее всего, именно этот ствол был главным, где добывалась руда. Кроме бетонного основания, рядом сохранились наклонные опоры подъёмного механизма. Пути для вагонеток (одна из них видна на среднем плане) в деревянной галерее (дальний план, левая часть снимка) ведут на самые обширные отвалы, ниже них – серия хорошо сохранившихся (стены целы) производственных зданий. Возможно, что торчащие изо льда брусья – направляющие для клети или элементы крепления портала.

Ствол ещё одной шахты на Восточном, более капитальной. Скорее всего, именно этот ствол был главным, где добывалась руда. Кроме бетонного основания, рядом сохранились наклонные опоры подъёмного механизма. Пути для вагонеток (одна из них видна на среднем плане) в деревянной галерее (дальний план, левая часть снимка) ведут на самые обширные отвалы, ниже них – серия хорошо сохранившихся (стены целы) производственных зданий. Возможно, что торчащие изо льда брусья – направляющие для клети или элементы крепления портала.

Аэрофотоснимок участка предположительно жилой зоны Западного. Руины длинных зданий (бараков) слева, пожарный водоем на переднем плане. Слева вдали основные шахтные отвалы. Постройки жилой зоны разрушены сильнее, чем производственной. По сравнению с Восточным заметно больше растительности.

Аэрофотоснимок участка предположительно жилой зоны Западного. Руины длинных зданий (бараков) слева, пожарный водоем на переднем плане. Слева вдали основные шахтные отвалы. Постройки жилой зоны разрушены сильнее, чем производственной. По сравнению с Восточным заметно больше растительности.

Небольшое производственное здание в Западном. У его стен хорошо видно скопление железного лома – в основном бочки и фрагменты печек. Две печки разных систем для разных помещений видны на среднем плане.

Небольшое производственное здание в Западном. У его стен хорошо видно скопление железного лома – в основном бочки и фрагменты печек. Две печки разных систем для разных помещений видны на среднем плане.

Границы жилой зоны (она слева). Колючая проволока разделяла лагерный мир на две неравноправные части. Неразмотанные мотки колючей проволоки видны на среднем плане. Всего в 2 км от Западного по прямой через хребет на заднем плане – поселок 62 км. У строения слева на среднем плане сохранилась даже крыша.

Границы жилой зоны (она слева). Колючая проволока разделяла лагерный мир на две неравноправные части. Неразмотанные мотки колючей проволоки видны на среднем плане. Всего в 2 км от Западного по прямой через хребет на заднем плане – поселок 62 км. У строения слева на среднем плане сохранилась даже крыша.

Производственная зона Западного – одна из самых обширных. Над шахтой на покрытом гранитными глыбами склоне ступенями располагаются длинные здания мастерских, гаражей, складов и других зданий вспомогательного назначения. У строения слева (гаража ?) выломана часть стены, крыша не сохранилась. Внутри металлические детали то ли бурового, то ли двигательного оборудования и нагромождения упавших венцов крыши. На стенах – кронштейны для кабелей и крепления осветительных приспособлений или огнетушителей (?).

Производственная зона Западного – одна из самых обширных. Над шахтой на покрытом гранитными глыбами склоне ступенями располагаются длинные здания мастерских, гаражей, складов и других зданий вспомогательного назначения. У строения слева (гаража ?) выломана часть стены, крыша не сохранилась. Внутри металлические детали то ли бурового, то ли двигательного оборудования и нагромождения упавших венцов крыши. На стенах – кронштейны для кабелей и крепления осветительных приспособлений или огнетушителей (?).

Руины, предположительно, жилого барака. Среди почти полностью разрушившихся стен – фрагменты дощатого пола, бревна, доски и несколько печек. Печки – едва ли не главный бытовой предмет, без них невозможно жить и работать. Топились углем, который тоже завозили по автомобильным дорогам.

Руины, предположительно, жилого барака. Среди почти полностью разрушившихся стен – фрагменты дощатого пола, бревна, доски и несколько печек. Печки – едва ли не главный бытовой предмет, без них невозможно жить и работать. Топились углем, который тоже завозили по автомобильным дорогам.

Мастерская или дизельная. Стеллажи для запасных частей и инструментов, правее – верстак местного производства. На толстой деревянной двери слева – мощные засовы из кованого железа. На полу пустые ящички для деталей и отдельные инструменты. В соседних помещениях – множество железных и деревянных бытовых и производственных предметов – разного рода ящики, кадки, железные листы, порезанные бочки.

Мастерская или дизельная. Стеллажи для запасных частей и инструментов, правее – верстак местного производства. На толстой деревянной двери слева – мощные засовы из кованого железа. На полу пустые ящички для деталей и отдельные инструменты. В соседних помещениях – множество железных и деревянных бытовых и производственных предметов – разного рода ящики, кадки, железные листы, порезанные бочки.

Горы металлической стружки и всякого лома с задней стороны мастерской. Станков, конечно, не сохранилось. Обрезки металла, куски смятых и порезанных бочек, ржавые инструменты (можно набрать коллекцию), крепежные детали, тросы и многое другое ковром покрывает поверхность. Растительности здесь также почти нет. Совсем рядом – отвалы печного шлака.

Горы металлической стружки и всякого лома с задней стороны мастерской. Станков, конечно, не сохранилось. Обрезки металла, куски смятых и порезанных бочек, ржавые инструменты (можно набрать коллекцию), крепежные детали, тросы и многое другое ковром покрывает поверхность. Растительности здесь также почти нет. Совсем рядом – отвалы печного шлака.

Одно из двух самых красивых зданий Западного, с облицовкой и даже с элементами рустовки фасадов, на высоких фундаментах. Вероятно, здания администрации лагеря, так как стоят за пределами контура колючей проволоки. Издалека выглядят красиво, но сохранились хуже, чем многие производственные здания. Стены рассечены глубокими трещинами от пола до потолка, образовавшимися при неравномерной осадке грунта. Внутри пусто, лишь фрагменты кирпичной кладки, против входа/выхода – куча зарастающего печного шлака.

Одно из двух самых красивых зданий Западного, с облицовкой и даже с элементами рустовки фасадов, на высоких фундаментах. Вероятно, здания администрации лагеря, так как стоят за пределами контура колючей проволоки. Издалека выглядят красиво, но сохранились хуже, чем многие производственные здания. Стены рассечены глубокими трещинами от пола до потолка, образовавшимися при неравномерной осадке грунта. Внутри пусто, лишь фрагменты кирпичной кладки, против входа/выхода – куча зарастающего печного шлака.

Мы очень любим называть наш край территорией. И этому есть логичное объяснение – никто из писателей не описал наш край так как написал о нем Олег Куваев – его по праву называют певцом северной романтики, а наш город такой и есть - это город романтиков и ромашек, город геологов, моряков, город золотодобытчиков – перечислять можно очень долго.

Территория Певек – это в самом деле территория свершений – представьте себе, что менее ста лет назад Певек первый раз был упомянут писателем Тихоном Семушкиным – автором романа «Алитет уходит в горы». Он писал в своем отчете, в 1925 году, что на месте Певека стояла одна заброшенная яранга. И вот прошло время, и на этом самом месте находится современный город, один из крупных морских портов Северного морского пути, центр Западной Чукотки с современной инфраструктурой, центр добычи полезных ископаемых, в том числе золота, место швартовки и эксплуатации первой в мире ПАТЭС. Конечно, территория свершений!

Школа интернат_ круглые домики. В правом - медпункт_ в левом - красный уголок и клуб. Певек 1935-36 г.г.

10 декабря 1930 г. Советское правительство приняло постановление о национальном районировании Крайнего Севера, согласно которому на Чукотке создавалось шесть районов: Анадырский, Чукотский, Марковский, Чаунский, Восточно-Тундровский и Западно-Тундровский, которые объединялись в составе Чукотского национального округа.

В 30-е годы одна из Северных морских экспедиций вынуждена была зазимовать у наших берегов в связи с трудной ледовой обстановкой. Один из ее научных руководителей, известный ученый Н.И. Евгенов, впервые указал на исключительность Чаунской губы, как важного форпоста на трассе Северного морского пути. Участники экспедиции во время долгой полярной зимовки построили в Певеке два деревянных дома. В это время в Певеке уже существовала торговая фактория для торговли с коренным населением.

Из телеграммы, отправленной в декабре 1933 года в Хабаровск заведующим Чаунской культбазой М.Г. Аристовым, можно увидеть «портрет» тогдашнего Певека: «.. Построены десять круглых домиков, один склад. Организованны интернат школа на 32 ученика, медпункт, мастерская, столовая…».

В этот же период времени в Певеке работал Наум Филиппович Пугачев – один из первых партийных и советских руководителей. В августе 1933 года он прибыл в Певек с большой семьей на пароходе «Лейтенант Шмид». Молодого секретаря очень быстро заметили. О привязанности чукчей к Пугачеву говорят многие хорошо известные факты. Приезжая, например, из тундры в Певек, они шли к нему в землянку даже тогда, когда хозяев там не было. Уважение коренного населения вызывало и то, что Пугачев всего через 2-3 месяца после приезда в Певек уже разговаривал с ними на их языке. Документы показывают, что секретарь райкома партии никогда не был слепым исполнителем воли партии и проводником ее линии. Он всегда руководствовался здравым смыслом человека, твердо стоящего на земле. Вот таким был этот человек, чьим именем названа одна из центральных улиц города.

Результаты работы всех геологических экспедиций, работавших в районе, были весьма и весьма обнадеживающими. Стало ясно, что территория района является богатейшей минерально-сырьевой базой. Блестящие ученые геологи Обручев, Рохлин и др. уже в 1936-38 годах говорили о наличии здесь оловянной провинции, территориально охватывающей тысячи квадратных километров.

В 1936 году в Певеке была построена первая электростанция, а в августе 1939 года на базе Чаунского и Чукотского разведрайонов в Певеке создается Чаунское районное геологоразведочное управление Дальстроя.

Место, где рос Певек, оказалось очень удачным - оно было единственным в Чаунской губе, где морские суда могли вплотную подходить к берегу. В навигацию 1939 года в Певек было завезено небывало много различных грузов для строительства и ведения горных работ.

1941 год стал ключевым этапом в истории всей Чаун-Чукотки, весной (март, апрель) была организованна вся оловодобывающая промышленность Чаунского района, которая просуществовала вплоть до 90-х годов.

В 1941 году Чукотка впервые дала Родине металл, который пошел на оборону. Кроме того, в этом же году в свет стала выходить газета «Чаунская правда», первый номер которой писался от руки 7 ноября 1937 года редактором М. Литвиновым, впоследствии «Полярная звезда».

Фотография юбилейная в честь 10-летия Певека 1977г

6 апреля 1967 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Певек был преобразован в город районного подчинения. 60-70 годы – это период, когда город строился и развивался очень быстрыми темпами. Один за одним росли пятиэтажные жилые дома, появилось телевидение, были построены школы, больничный комплекс, был открыт общественный музей, была построена взлетно-посадочная полоса, которая позволила осуществлять прямые авиарейсы Певек-Москва.

К 10-летию города в 1977г. был создан музей, как общественный, первая экспозиция была открыта 1 апреля. В экспозиции были представлены фотографии, грамоты, полезные ископаемые, шкуры животных. За 43 года существования краеведческий музей изменился кардинально: расширены собрания, собраны и описаны этнографические, археологические и минералогические коллекции. В выставочном зале организуются временные выставки различных направлений (детское творчество, косторезное искусство и т.д.). В картинной галереи музея проходят выставки, как местных художников, так и художников из центральных регионов страны. Для жителей и гостей города, наш музей является источником информации и о Севере, Арктике, Певеке и о его людях, в разное время вложивших свои силы и знания в развитие региона.

Очень важным направлением работы нашего музея являются культурно-образовательные проекты с детскими учреждениями города

Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования городского округа Певек «Детская школа искусств» и МБОУ «Центр образования г. Певек». Итогом данного партнерства стала трилогия книг, представленная на данной выставке. Во всех книгах основными участниками являются ученики школ, которые не только иллюстрировали, но писали тексты, как впервой книге «Красная книга Чукотки глазами детей».

Очень важным направлением работы нашего музея являются культурно-образовательные проекты с детскими учреждениями города

Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования городского округа Певек «Детская школа искусств» и МБОУ «Центр образования г. Певек». Итогом данного партнерства стала трилогия книг, представленная на данной выставке. Во всех книгах основными участниками являются ученики школ, которые не только иллюстрировали, но писали тексты, как впервой книге «Красная книга Чукотки глазами детей».

Так же детские работы регулярно используются в сувенирной продукции, пример данного сотрудничества так же представлен на выставке.

----------------------------------------------------------------------------

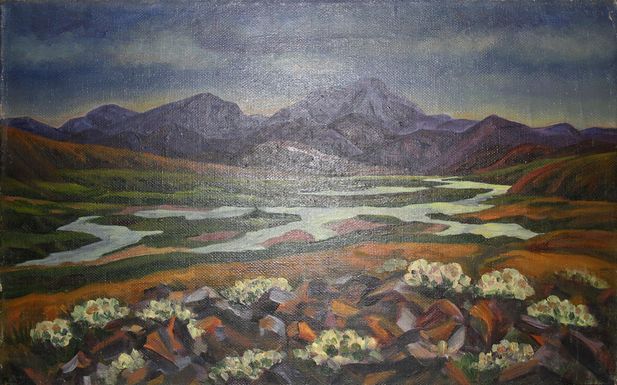

Отдельно хочется рассказать о нашей коллекции изобразительного искусства. Эта коллекция начала формироваться в 90-е годы и сегодня насчитывает более 100 предметов.

Открывает блок работа художника Игоря Раздрогина – он был преподавателем Сергея Васильевича Новоселова. Это художник из Санкт-Петербурга, лауреат Государственной премии, его работа есть в Третьяковской галерее.

Открывает блок работа художника Игоря Раздрогина – он был преподавателем Сергея Васильевича Новоселова. Это художник из Санкт-Петербурга, лауреат Государственной премии, его работа есть в Третьяковской галерее.

В основе коллекции Чаунского краеведческого музея картины, созданные художником Сергеем Васильевичем Новоселовым – с 1982 года Член Союза художников РФ. С 1979 по 1999 годы жил в г. Певеке. В течение «певекского периода» принимал участие в областных, зональных и всероссийских выставках, в многочисленных творческих экспедициях по Дальнему Востоку. Был художником международных трансконтинентальных гонок на собачьих упряжках «Надежда-91», «Надежда-92» по маршруту Ном (Аляска) – Анадырь (Чукотка). Из Певека уехал в 1999 году в Санкт-Петербург. В период с 2000 по 2010 годы участвовал в ежегодных отчетных выставках Союза художников в Санкт-Петербурге, выезжал на этюды в Новгородскую область, Сахалинскую область, совершил творческие поездки во Францию и Германию. В нашем музее неоднократно проходили его персональные выставки. В этом здании музея первые посетители музея были посетителями выставки "Отколовшаяся льдина" - это была персональная выставка Новоселовых отца и сына. Он иллюстрировал книги, в данный момент проживает на Сахалине. На выставке представлены три картины. И все они, так или иначе, связаны с Сергеем Васильевичем Новоселовым.

Завершает художественный блок работа Антона Вытельгина – в детстве Антон получил начальное художественное образование у Сергея Васильевича, так как он был преподавателем Певекской школы искусств. Судьба Антона очень неоднозначна – он сформировался как художник в 90-е, было трудно. Но нашлись люди, которые помогли ему отправиться в Санкт-Петербург для получения дальнейшего образования. Но дальше его следы затерялись.

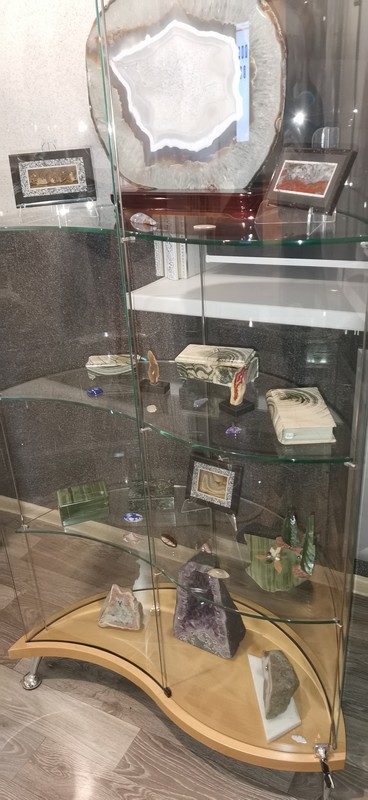

Следующий раздел нашей выставки мы назвали Северная мозаика. И в этом названии тоже кроется глубокий смысл – искусство северных народов яркое и необыкновенное, как мозаика. У нас этот раздел представлен предметами из минералогической коллекции и коллекции предметов декоративно прикладного искусства.

В нашем музее есть коллекция минералов, часть из них характеризует территорию как горнодобывающую провинцию и представляет научный интерес, но предметы, представленные на выставке, имеют эстетическое художественное значение. Как уникальный природный материал, уникальный своей выразительностью. Обратите внимание на предметы, созданные руками и талантом самобытных мастеров и природными качествами камня.

Хочу обратить ваше внимание на панно-календарь. Этот предмет создан руками русской мастерицы, но на этнографической основе. Это настоящий природный календарь коренного населения. Он состоит не из 12-ти месяцев. Здесь изображены времена года, связанные с традиционными промыслами оленных людей. Еще одна особенность этого панно – он создан не из традиционных материалов. Но это замечательное проявление той субкультуры, которая на протяжении долгого периода времени создавалась здесь на Чукотке, которая стала домом не только для коренных народов, но и для людей других национальностей и культур.

Завершая нашу небольшую экскурсию, нам хочется вернуться к творчеству Олега Куваева, который, уехав с Чукотки, никогда не прерывал свою связь с ней – «Если в какой-то год я на Чукотке не побываю, а летаю я туда почти каждый год, то позднее, всю зиму, весь остаток года бывает как-то неуютно жить. Чего-то не хватает. Чукотка – это как… первая любовь».

Дорогие друзья!

Поздравляем вас с наступающим новым годом!

Желаем вам счастья, крепкого здоровья и побольше позитивных минут.

Предлагаем вам взглянуть на новогодние открытки, понравившиеся можно отправить друзьям и близким.

Пришлифованный спил

"Закат". Образец представлен распиленным и пришлифованным с лицевой стороны образованием, выполненным «сталактитообразным» халцедоном. «Сталоктиты» имеют зональное строение. Центральная часть их сложена серым и розоватым халцедоном. Внешняя часть представлена микрозернистым кристаллическим кварцем темно-серого цвета, который нарастает на халцедоне. Наблюдается также довольно крупное гнездо, выполненное белым, серым и буровато-красным халцедоном.

"Закат". Образец представлен распиленным и пришлифованным с лицевой стороны образованием, выполненным «сталактитообразным» халцедоном. «Сталоктиты» имеют зональное строение. Центральная часть их сложена серым и розоватым халцедоном. Внешняя часть представлена микрозернистым кристаллическим кварцем темно-серого цвета, который нарастает на халцедоне. Наблюдается также довольно крупное гнездо, выполненное белым, серым и буровато-красным халцедоном.

Шкатулка с крышкой.

Шкатулка изготовлена из датолит-воллостанитового скарна. Скарн имеет концентрическо-зональное строение. Наблюдается чередование прослоев датолита (зеленого и темно-зеленого цвета) и светло-серых прослоев воллостанита.

Шкатулка изготовлена из датолит-воллостанитового скарна. Скарн имеет концентрическо-зональное строение. Наблюдается чередование прослоев датолита (зеленого и темно-зеленого цвета) и светло-серых прослоев воллостанита.

Панно

Панно выполнено из замши, меха и кости. На лицевой стороне изображение двух чукчанок с ярарами. Руки и лица выполнены из кости. Подарок городу Певек от администрации города Анадырь - предмет был передан краеведческому музею в 1993 году администрацией города Певек.

А.А. Рачинский "Цветы в хрустальной вазе", 1994 год.